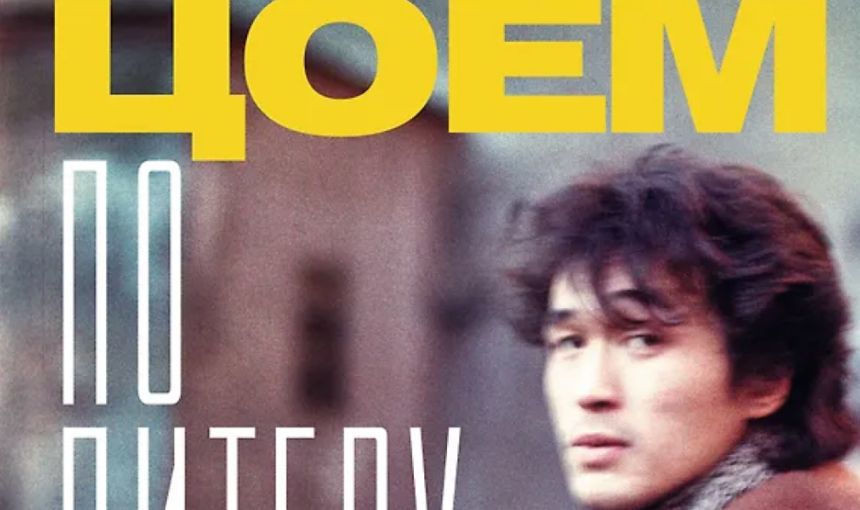

Последний самурай

Юрию Давидовичу Левитанскому была суждена куда более долгая и счастливая жизнь. Он был поэтом другого рода, Фаустом, аналитиком; мир, даже советский, не мог его достать. Он о нем и не писал. Он просто ходил сквозь стены, парады, вопли, знамена, идеологию. Частная, почти западная жизнь.

Он делал вылазки, когда надо было плюнуть в очередную ветряную мельницу. Но не в поэзии, нет! В житейской прозе. В свою поэтическую метафизику он внешний мир не пускал. Он был похож на Хема: свитер, трубка, насмешки, вино, независимость. Но на этом сходство и кончается.

Хем лез в политику, да еще и в левую, пытался сражаться против Франко (пил на республиканской стороне, курил на ней трубку, имел там друзей и писал «за нее»), водился с Фиделем. А Левитанский не лез. По Евтушенко: «Скучно повторять за трепачами, скучно говорить наоборот». Он твердо знал одно: поэт не должен клеиться к власти. Он, что в России нечасто случается, был очень европейским поэтом: умным, тонким, печальным, глубоким, без пафоса. Германия, Балтия постоянно присутствуют в его стихах. Где-то его можно назвать русским Рильке. Он был мудрым и усталым с младых ногтей. В бригантины не верил, но боцманом служил, фигурально выражаясь. Он спокойно и со вкусом жил до 74 лет. Как Сократ. И вопросов у него было больше, чем ответов.

Меньше всего он походил на поэта-фронтовика. Он был очень нестроевым, Юрий Давидович Левитанский.

До свидания, мальчики, мальчики

Юрий Левитанский родился 22 января 1922 года на Украине, в городе Козелец. Потом семья переехала в Киев, а после отец-инженер получил работу на шахте в Донецке (тогда Сталино, представляете?). Учился в украинской школе, пытался печататься в донбасских газетах, но только не про «даешь угля!». Он был на четыре года моложе Павла Когана. В 1939 году отличник Юрий Левитанский едет в Москву и поступает в тот же ИФЛИ. Он успел перейти на третий курс, у него «бронь». Но вместе с другими ифлийцами он встает в очередь и берет приступом военкомат.

Поколение поручиков и лейтенантов. Был пулеметчиком, участвовал в обороне Москвы (хорошо, что хоть с пулеметом, а не с голыми руками, как ополченцы). А дальше было всё: Северо-Западный, Степной и 2-й Украинский фронты, битва на Курской дуге, взятие Харькова, форсирование Днепра, Днестра, Прута. Дошел до Чехословакии, стал лейтенантом и корреспондентом фронтовой газеты («Жил ты или помер, главное, чтоб в номер, материал успел ты передать... А на остальное — наплевать!..»). Успел повоевать в Монголии с японской Квантунской армией и форсировал хребет Большого Хингана. Получил кучу наград: ордена Красной Звезды и Отечественной войны, множество медалей. Никогда ничего не вспоминал, никому не рассказывал и мне говорил, что его поколение — люди «поконченые», непригодные для поставгустовской жизни, отравленные советскостью и сталинщиной, как фосгеном. Он стряхнул с себя войну, как плащ-палатку. А воином он был по природе.

От войны у него осталась одна баллада: «Ну что с того, что я там был? Я был давно. Я всё забыл. Не помню дней, не помню дат. Ни тех форсированных рек. — Я неопознанный солдат. Я рядовой. Я имярек. Я меткой пули недолет. Я лед кровавый в январе. Я прочно впаян в этот лед — я в нем, как мушка в янтаре».

Впрочем, и он, и погибший Павел Коган, и Михаил Светлов, и Булат Окуджава, и Давид Самойлов, и Михаил Кульчицкий навсегда остались мальчишками, и мертвые, и живые. И Юрий Давидович написал им Реквием: «Мундиры, ментики, нашивки, эполеты. А век так короток — Господь не приведи. Мальчишки, умницы, российские поэты, провидцы в двадцать и пророки к тридцати... Как первый гром над поредевшими лесами, как элегическая майская гроза, звенят над нашими с тобою голосами почти мальчишеские эти голоса. Ах, танец бальный, отголосок погребальный, посмертной маски полудетские черты. Гусар, поручик, дерзкий юноша опальный, с мятежным демоном сходившийся на ты»...

Поручика Лермонтова и декабристов Левитанский зачислил в свой полк. Генералы 1812-го и лейтенанты 1941-го... Следует жить После демобилизации Юрий осел в Иркутске. Там вышел первый сборник его стихов. 1948 год, «Солдатская дорога». Потом их выйдет еще двадцать три, вплоть до последнего, «Черно-белое кино» (2005). В Иркутске Левитанский начал работать в Театре музкомедии, и не случайно: он был очень музыкален, он писал стихи о музыке, он ложился на музыку, и его стихи часто пели Никитины. Лучшее, что есть в фильме «Москва слезам не верит», это его баллады, его credo:

«Что же из этого следует? — Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца. — Вы полагаете, всё это будет носиться? — Я полагаю, что всё это следует шить. — Следует шить, ибо, сколько вьюге ни кружить, недолговечны ее кабала и опала. — Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить!»

Руку Юрий, гусар и поэт, предлагал трижды. Он жил с большим вкусом, при этом не продаваясь. Дальше оказывается, что он с 1943 года попал со стихами в такие журналы, как «Знамя», «Сибирские огни» и «Огонек». В первый раз он нарвался, когда его стали прорабатывать как «космополита» под занавес сталинской эпохи. Слишком умным он казался советским редакторам. Но здесь его выручил Г.М. Марков (первое и, по-моему, последнее доброе дело этого функционера от литературы). В 1955 году Юрий честно поступает на Высшие литературные курсы при Союзе писателей, а в 1957-м его принимают и в сам СП. В конце пятидесятых Левитанский перебрался в Москву, а известность ему принес сборник «Земное небо» (1963). Но в Политехнический вместе с Окуджавой и с гитарой он не пошел.

Они дружили: Булат Шалвович, Фазиль Искандер, Юрий Левитанский, Белла Ахмадулина (Евтушенко и Вознесенский были резко моложе, казались младшими братишками). Бедный Окуджава даже мечтал, что у его друзей будут «кабинеты», и они помогут ему «блатом». «Пойду к Юре в кабинет, загляну к Фазилю...» (шутка). Но нет, не было у лейтенантов и их санинструктора Беллы, которую приняли во фронтовое братство, никаких кабинетов, званий, чинов, госдач. Булат Шалвович и Белла (а следом за ними и «братики» Евтушенко и Вознесенский) пошли надеяться и восторгаться с гитарами наперевес (оттепельный инструмент!), а Искандер и Левитанский не пошли ни в Политехнический, ни в Лужники.

Юрий Левитанский умел и любил жить, но жил зэковской и военной, окопной мудростью: не верил, не боялся, не просил. Он ни на что не надеялся, щенячьи восторги шестидесятников ему были чужды. Тем паче что грядет 1965 год. Дело Даниэля и Синявского — это жестокий мороз, и многие после оттепели сломали себе на этом деле наивные оттепельные цыплячьи шейки и снова забились в свою скорлупу. Вознесенский и Евтушенко не заметили, что весна кончилась, по молодости лет. А Юрий Давидович никак не изменился, он не верил и раньше. Первым подписал письмо в защиту Синявского и Даниэля. Ветряная мельница среагировала на плевок: до 1969 года его сборники не выходили. А он предложил руку прекрасной даме — Марине. Дал ей счастье, а потом ушел к Валентине. Оставил квартиру, деньги, ушел с одним чемоданчиком. Ушел как джентльмен.

Валентина родила ему трех девочек-погодков: Аню, Катерину, Олю. Он в них души не чаял, вечно гонялся за заработками, то есть за переводами. Хем охотился, а Юрий Левитанский даже рыбу не ловил. Хем ездил удить рыбу в Испанию, охотился в Африке, имел дом на Кубе, а Левитанский всегда сидел без копейки, хотя вид имел самый богемный. Жил по формуле Брехта: не отказывался ни от новой книги, ни от старого вина. И тут Бог, в которого он не верил, послал ему молодость, красоту и любовь. Кстати, в семидесятые и восьмидесятые Левитанский продолжал подписывать письма в защиту диссидентов. Ветряные мельницы давно уже махнули на него крылом: ведь он обходился без пайков, госдач, Литфонда, званий и больших денег. Отнять у него было нечего. За границу он тоже не стремился, и ему нельзя было отказать в том, чего он не просил.

Ирочка Машковская, девятнадцатилетняя студентка из Уфы, встретила его в Юрмале. Она оценила его и полюбила, его, шестидесятитрехлетнего, с седыми усами, с седым ежиком, взрослого, умного, печального, талантливого ребенка. Ее бабушка и дедушка были высокопоставленными коммунистами-антисемитами, номенклатурой. Ее мать жила в Юрмале. Она бросила всё, декабристка Ирочка, и пошла за ним. Они были вместе десять лет (познакомились в 1985-м). Он с кровью и болью ушел из семьи, но воспитывал девочек до конца, оставил им пятикомнатную квартиру, тащил им каждую крошку, как воробей. Время было голодное и холодное. Они с Ирочкой снимали жилье, бедствовали, потом построили, то есть купили, однушку. Но жили весело, только вот сердце стало сдавать. А тут пришла демократия, стало хорошо, Юрий Давидович даже пытался баллотироваться в Думу, поддерживал Ельцина, вступил в ПЕН-центр, куда сошлись все писатели-демократы. Удалось даже сделать операцию на сердце в Брюсселе. Деньги внесли Иосиф Бродский, Владимир Максимов и Эрнст Неизвестный.

Это был 1993 год, и можно было еще пожить. Предел и жизни, и надежде положила чеченская война. Время жить и время умирать Почему типичный янки в фильме «Последний самурай» вдруг прельстился поэзией древней японской культуры? Почему Юрий Левитанский решил стать «последним чеченцем», он, москвич, богема, сроду не бывавший в горах, не веривший ни в Иисуса, ни в Аллаха? Потому что поэт. Благородство — тоже поэзия.

«Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку — каждый выбирает для себя... Каждый выбирает по себе слово для любви и для молитвы. Шпагу для дуэли, меч для битвы каждый выбирает по себе».

И уж Левитанский выбрал... В 1995 году ему присудили Государственную премию России. Кремль, торжество. Он и брать не хотел, но его убедили, что Кремль — трибуна (Премия ушла на покрытие долгов.) И вот что он сказал прямо в Кремле:

«Наверное, я должен был бы выразить благодарность также и власти, но с нею, с властью, дело обстоит сложнее, ибо далеко не все слова ее, дела и поступки сегодня я разделяю. Особенно всё то, что связано с войной в Чечне, — мысль о том, что опять людей убивают как бы с моего молчаливого согласия, — эта мысль для меня воистину невыносима».

Узнаете устав нашего Храма? Слышите его основателя, Пушкина? «Если бы я, Государь, был в Петербурге, я бы присоединился к мятежникам». Государь стерпел. И Ельцин стерпел, молодец. Он знал цену героизму. Подошел чокаться шампанским. Интеллигенции можно всё. Поэт имеет право. Литература — смысл России. Как сказал сам Юрий Давидович: «И летчик летел в облаках. И слово летело бессонное. И пламя гудело высокое в бескрайних российских снегах». Он ушел из Кремля на своих ногах, но не ушел из мэрии. Двадцать пятого декабря 1996 года в мэрии собрался круглый стол интеллигенции. И околопрезидентские подлизы и холуи через голову президента стали уговаривать Левитанского не вредить демократии путем отрицания полезности чеченской войны. Вот этого он уже не вынес. Произнес первую (и последнюю) в своей жизни пламенную речь и умер прямо там. От инфаркта. Советские мельницы вернулись и нанесли свой удар. Ирочка оплакивает его до сих пор.

О российская Муза, наш гордый Парнас, тень решеток тюремных издревле на вас и на каждой нелживой строке. А трамвайные вишенки русских стихов, как бубенчики в поле под свист ямщиков, посреди бесконечных российских снегов всё звенят и звенят вдалеке.

(Валерия Новодворская: Избранное. В 3-х томах, 2015 год)