От Парижа до Бразилии: как 100 лет назад эмигрантки строили международную карьеру

В первой массовой волне эмиграции из России, начавшейся в 1920-х годах, женщины составляли, по разным данным, от 20 до 40% от общего числа беженцев. Большая часть из них были женами, сестрами и дочерями белых офицеров или представителей дворянства. Раньше им не приходилось работать, а теперь нужда заставила их буквально зарабатывать на хлеб.

Но были и женщины, для которых открылись совершенно иные профессиональные возможности в самых разных сферах — от моды до науки. Рассказываем истории эмигранток, которым удалось добиться мирового признания

Одна из главных мемуаристок эпохи Нина Берберова так описывала профессиональные перспективы белых эмигранток: «Мыть чужие полы? Вышивать крестиками? Делать шляпы? Сидеть при уборных в ночных ресторанах? Или идти на сверхурочные курсы медсестер и, окончив их (иностранки с волчьими паспортами), иметь право наняться госпитальной прислугой в городских больницах Лаэнека и ВальЛе-Граса и выносить подкладные судна?».

К сожалению, она не преувеличивала: основные сбережения и активы сбежавших из Российской империи остались во власти большевиков, поэтому в Париже и Берлине многим приходилось выходить на самую тяжелую работу, чтобы прокормить семью. И если мужчины становились, например, кучерами, то женщины часто работали прислугой или официантками.

И здесь важно отметить, что до 1917 года женщины практически не могли получать в Российской империи высшее образование, по большей части обучаясь дома или на женских курсах. «Только в порядке исключения некоторые из них, принадлежавшие к привилегированной части российского общества, имели возможность получить образование, которое рассматривалось исключительно как символ женской эмансипации и важное условие их интеллектуальной и экономической независимости», — пишет исследовательница Юлия Баркова в своей работе «Женщины-медики русского зарубежья 1917—1939 годов».

При более удачном стечении обстоятельств эмигранткам все же удавалось строить карьеру. В частности, в фешен-индустрии: только во Франции в 1920−1930 годах было создано более 20 русских Домов моды. Большая часть из которых, впрочем, вскоре закрылась. Для тех, кто переехал в юном возрасте и получил образование уже за границей, открывалось больше возможностей — в том числе в науке и медицине, в искусстве и театре (например, Ида Рубинштейн, которая на родине подвергалась постоянной критике из-за своих смелых и опережающих время постановок, во Франции обрела признание и популярность).

Свободно говорящие на языке той страны, куда они переехали, могли выполнять функции секретарей и переводчиков: так жена Владимира Набокова, Вера, первые годы их эмиграции в Германию по сути содержала семью, потому что в совершенстве знала немецкий и работала в местных юридических конторах.

Собственная же карьера Нины Берберовой за границей была довольно успешной — она была яркой участницей эмигрантского сообщества сначала в Европе, а потом в США, публиковала свои книги и преподавала русскую литературу. Но этот путь был исключительно «эмигрантским», сконцентрированным на русскоязычной среде, как и у публицистки Зинаиды Гиппиус, меценатки и издательницы Марины Цетлиной, поэтессы Надежды Тэффи или писательницы Ирины Одоевцевой.

Он был типичным для той эпохи — уехавшие первой волны считали своим главным долгом сохранение родных языка и культуры для следующего поколения, так как были уверены, что скоро вернутся домой. И именно женщины, вовлеченные в создание образовательных и социальных проектов для беженцев, были хранительницами, как тогда говорили, «русскости».

Но подавляющее большинство белых эмигрантов так и не вернулись на родину, а их дети со временем ассимилировались в новых странах. Поэтому гораздо больше перспектив открывалось для тех, кто делал ставку на международную карьеру и искал свое место за пределами диаспоры. И среди них было несколько выдающихся женщин.

Варвара Каринская

Варвара Жмудская (в девичестве) родилась в 1886 году в Харькове в семье богатого купца и была самой старшей девочкой в семье из 10 детей. Там и научилась шить, что стало ее страстью на всю оставшуюся жизнь. Ее первый муж умер от тифа, даже не дожив до рождения их дочери, поэтому о нем практически ничего не известно. Вместе со вторым мужем, юристом Николаем Каринским, она переехала в Москву, где создала светский салон, куда приходили видные деятели театральной сцены — и особый интерес у нее всегда вызывали «балетные». Для них Каринская стала шить костюмы и даже начала выставлять свои работы в одной из московских галерей.

Когда началась революция, Каринский был вынужден бежать из страны. Варвара осталась в Москве, ей нужно было кормить детей, поэтому она открыла ателье по пошиву одежды и головных уборов, а затем антикварный магазин и школу вышивания. Ее бизнесы успешно работали ровно до тех пор, пока советское правительство их не национализировало. Тогда Каринская поняла, что пора эмигрировать: в 1924 году при поддержке Луначарского под предлогом выставки работ своих учеников в Европе она выехала из СССР.

Оказавшись в Париже, Каринская быстро нашла себя в театральном сообществе: стала художником по костюмам, создавая работы по эскизам Анри Матисса, сотрудничала с Сальвадором Дали и Марком Шагалом. Но главное, именно тогда она познакомилась с Джорджем Баланчиным (Георгий Баланчивадзе) — американским хореографом грузинского происхождения, стоявшим у истоков неоклассического балетного искусства. Затем она переехала в Лондон, где вновь открыла ателье. Но к началу Второй мировой войны в Европе стало небезопасно, поэтому Каринская уехала в США, где в возрасте 55 лет пришла к мировому успеху.

В Нью-Йорке Каринскую приглашает на работу тот самый Джордж Баланчин. В годы работы над его балетными постановками она создала шедевры, за которые в возрасте 76 лет была удостоена самой престижной премии в мире хореографии Capezio — прежде ее никогда не получали художники по костюмам. А в 1962 году Каринская получила «Оскар» за дизайн костюмов к фильму «Жанна д’Арк».

Среди ее изобретений — «пачка Баланчина-Каринской», которая уникальна тем, что в ней нет каркаса. Юбка очень легкая, потому что в ней всего шесть или семь слоев тюля, а не 12. И танцовщицы были очень благодарны Каринской за эту идею, ведь таким образом им было легче выполнять даже самые сложные движения на сцене. А сам Баланчин всегда говорил, что обязан 50% своего успеха этой выдающейся женщине.

Тамара Карсавина

Если говорить о самих балеринах, то их международная карьера действительно складывалась успешно — во многом благодаря феноменальному успеху «Русских сезонов» Сергея Дягилева, которые впервые были показаны в 1909 году в Париже.

Среди главных героинь этого театрального проекта была прима Мариинского театра Тамара Карсавина. Она родилась в семье солиста Мариинского театра Платона Карсавина (который рано вышел на пенсию) и дворянки Анны Хомяковой. Они жили скромно, часто носили в ломбарды танцевальные награды отца и украшения. Именно мать отдала Тамару в балет, руководствуясь вполне бытовой логикой: «Прекрасная карьера для женщины (…) Даже если она и не станет великой танцовщицей, все же жалованье, которое получают артистки кордебалета, намного больше, чем любая образованная девушка может заработать где-либо в другом месте. Это поможет ей обрести независимость».

Но в кордебалете ее дочь задержалась ненадолго: хотя в те годы главной балетной звездой считалась Анна Павлова, Карсавина, благодаря огромному трудолюбию, добилась совершенства в танце и обрела своих поклонников. Среди них оказался и Сергей Дягилев, который пригласил балерину в «Русские сезоны». Так начался ее мировой триумф.

Во Франции ее назвали «La Karsavina», что можно перевести как «Та самая Карсавина» Вместе с дягилевской труппой до Первой мировой войны они объездили весь мир: от Лондона, где у Карсавиной был контракт с местным театром, до Южной Америки. В годы войны Тамара предпочла быть на родине, где играла в Мариинском театре. Но обстановка становилась все более невыносимой, тем более, она вышла замуж за британского дипломата Генри Брюса, и в разгар Гражданской войны они были вынуждены бежать из России с большим риском для жизни.

После эмиграции карьера Карсавиной продолжилась: до 1929 года, когда умер Дягилев, она танцевала в «Русских сезонах» в Париже и Лондоне, в том числе в постановках Джорджа Баланчина. Затем окончательно переехала в Британию, где еще два года танцевала в местном «Балле Рамберт» — балерине было на тот момент уже 44 года. Свой последний танец она исполнила в 1932 году, но не ушла на пенсию.

С начала 1920 Карсавина была в числе основателей Королевской академии танца (RAD), где преподавала все оставшиеся годы, а в 1930—1955 годах занимала должность вице-президента организации. В 1931 году она помогла создать The Royal Ballet. Карсавина воспитала целое поколение юных танцовщиц в Британии и считается одной из основательниц современного английского балета.

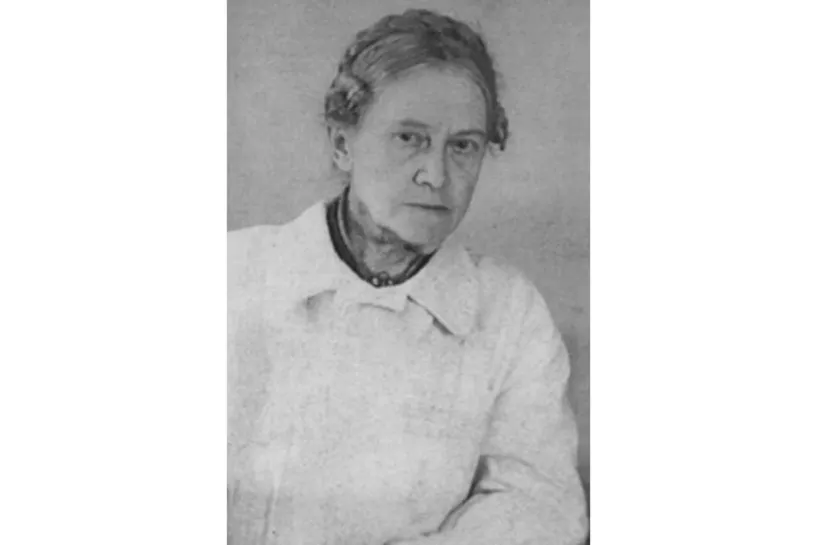

Надежда Добровольская-Завадская

Это уникальный для женщин в эмиграции пример научной карьеры. Амбициозная и с детства осознающая свое призвание, Надежда Добровольская (Завадской она стала, выйдя замуж) сначала с отличием закончила гимназию в Киеве, а затем поступила в Петроградский женский медицинский институт, который был открыт в 1897 году и стал первым в России и в Европе учебным заведением, где женщины могли получить высшее медицинское образование. До эмиграции в 1921 году ее карьера в медицине, несмотря на гендерные стереотипы и ограничения, шла вверх: проработав несколько лет практикующим врачом в губернских больницах, Добровольская сначала в 1907 году получила должность помощницы прозектора, а затем — приват-доцента кафедры оперативной хирургии в том же институте, где училась.

В 1912 году разработала новаторскую методику соединения сосудов различного диаметра. В 1918 году стала первой в России женщиной, возглавившей кафедру хирургии в Воронеже. После переезда (недолгое время они с мужем провели в Египте, а потом отправились в Париж) она не могла быть практикующим медиком, так как для этого был нужен французский диплом. Тогда Надежда устроилась в одну из лабораторий в Институте Кюри, а спустя некоторое время ее возглавила.

Кстати, в то же время в Институте Кюри работала и другая «белая эмигрантка» — Екатерина Шамье, которая на протяжении 30 лет была одним из ключевых сотрудников лаборатории, созданной нобелевской лауреаткой Марией Складовской-Кюри. Все годы своей французской жизни Добровольская-Завадская посвятила радиологии и изучению методов лечения онкологических заболеваний. Была автором больше 100 научных работ, ее открытия во многом опередили время. Она вошла в историю европейской медицины, а в 1937 году получила премию Французской Академии наук за исследования в области наследственности рака.

Елена Антипова

Судьба психолога и педагога Елены Антиповой — наглядный пример того, что реализовать свое призвание можно в буквальном смысле на другом конце света. Она родилась в 1892 году в белорусском Гродно, где стояла военная часть ее отца, Владимира Антипова. В Петербурге, куда переехала семья, ее отдали в частную женскую гимназию, называемую Таганцевской — по имени ее основательницы Любови Таганцевой.

В 1911 году Елена Антипова приехала во Францию, чтобы учиться медицине в Сорбонне. Тогда же она познакомилась с Альфредом Бине и Теодором Симоном — психологами, которые создали первый практический тест интеллекта, «Шкалу умственного развития Бине — Симона». Это была революция в диагностике особенностей развития у детей. Вскоре здесь же произошла встреча Антиповой со швейцарским педагогом и психологом Эдуардом Клапаредом, который в то время организовал в Женеве новый институт педагогических наук — Институт Руссо, занимающийся исследованиями в области образования и экспериментальной психологии. В 1912 году, по приглашению Клапареда, Елена переехала учиться в Женеву, где оказалась в центре новейших разработок в коррекционной педагогике и психологии. Затем Антиповой пришлось по семейным обстоятельствам вернуться в Россию.

В 1917 году она работала в Психоневрологическом институте, который возглавлял Владимир Бехтерев, а еще помогала в работе с сиротами и беспризорниками в Центральном карантинно-распределительном детском пункте Наркомпроса в Петрограде. Она помогла сотням детей за это время, но оставаться после революции в России не могла, и они с мужем и сыном уехали в Женеву, где она вновь работала в Институте Руссо. А дальше случилась главная эмиграция ее жизни — в Бразилию.

В 1930-х годах страна менялась и реформировала образование, поэтому туда приглашали лучших специалистов со всего мира. Перед Антиповой поставили задачу выстроить систему отбора детей с особыми потребностями, чтобы учить их отдельно, но она убедила бразильские власти, что надо не изолировать «других» детей, а создавать для них образовательные условия. Целью Антиповой было придумать методы работы как с «талантливыми» детьми, так и с отстающими в развитии. И ей это удалось: она полностью изменила подход к коррекционной педагогике в стране.

В городе Минас-Жерайс Антиповой стоит памятник, она получила звание почетного гражданина штата, орден Южного Креста и медаль «За заслуги в области образования».

Валентина Санина-Шлее

Об уровне успеха этой героини можно судить даже по ее главной антагонистке: Санина-Шлее сначала близко дружила с Гретой Гарбо, потом создала ей стиль, который вошел в историю, а затем много лет ее ненавидела. И было за что — актриса увела у подруги мужа, Георгия Шлее. Вся эта драма случилась в Нью-Йорке в конце 1940-х годов, куда супруги попали в 1923 году, сбежав от революции в России.

Про жизнь Валентины до эмиграции известно мало, потому что в зрелые годы, уже став известной, она все время перепридумывала себе биографию — от даты рождения до происхождения. Мы знаем, что Валентина была малоизвестной актрисой в харьковском театре, в которую в каком-то баре влюбился Александр Вертинский. Их роман был недолгим, бурным и закончился в 1918 году. После этого Санина вышла замуж за Шлее — и вместе с ним отправилась сначала в Европу, где пробовала себя на театральной сцене (безуспешно), а потом в США, где началась ее настоящая карьера.

Еще в юности она начала придумывать фасоны платьев, перешивала собственную одежду, и судя по всему, имела к этому талант. В Париже ее эскизы даже высоко оценил Лев Бакст. Поэтому в Нью-Йорке им с мужем показалось логичным открыть ателье. Это случилось в 1925 году, а еще через три года они нашли инвестиции и открыли дом моды Valentina Gowns на Мэдисон-авеню. За его развитие и пиар отвечала Элеанор Ламберт — «крестная мать американской моды», которая также принимала участие в создании Met Gala и Недели моды в Нью-Йорке. К 1929 году продажи бренда доросли до $90 000, а средняя цена платья составляла $250 в 1930-х годах и около $600 — в 1950-х. Это были огромные деньги, поэтому платья от Valentina могли позволить себе только богатые американки и звезды.

Последних — от Марлен Дитрих до Греты Гарбо — она одевала для жизни и кино. «Костюмы Валентины раскрывают героев еще до того, как те произнесут первую реплику», — писал театральный критик Брут Аткинсон в The New York Times.

В постоянных коллекциях мировых музеев платья Валентины Саниной-Шлее выставлены сегодня как классика модной индустрии. Она формировала стиль американских женщин той эпохи и стала по-настоящему успешной предпринимательницей благодаря своему таланту и характеру, несмотря на скромное происхождение и все трудности эмиграции.