Ирина Дзюбак. Наша Риммочка ...

У поселков, сел, городов, как и у людей, своя неповторимая биография. Мы рождены в этом северном уголке земли, и, куда бы ни забросила нас судьба, душа неизменно стремится в объятия воспоминаний о детстве.

Среди живописных артерий Верхнебуреинского района горные реки, словно живые вены земли, пульсируют мощью, искрятся первозданной красотой и омывают все вокруг духовной чистотой.

Первым, кто приметил это место для поселения на берегу своенравной реки Тырма (чье имя, словно шепот колдуньи, переводится как "ведьма"), был старовер Дмитрий Караванов, богатый крестьянин из Холустая. Возвел он дом добротный, надворные постройки справные, лавку открыл, торговлю повел – оружием, порохом, спиртом, привлекая кочевые племена эвенков и якутов. У них скупал пушнину мягкую, рыбу серебристую, ягоду спелую, грибы лесные. Все это зимой, на санях, запряженных десятком крепких коней, дважды за сезон отправлял в Благовещенск, где товар сбывал, дикоросы в рестораны сдавал.

Жил в достатке, туземцев обдирал, не стесняясь. Нанимал работников, нещадно эксплуатировал, за что и поплатился от руки одного из батраков. Не стерпел мужик унижений, оскорблений от купца-кровопийцы.

Вдоль берегов вырастали небольшие хутора, каждый – со своим именем, со своей историей, уходящей корнями в фамилии первопоселенцев.

В 1930 году в эти районы ворвалась коллективизация с ликвидацией кулачества, сметая все на своем пути. Около десятка семей – были раскулачены, в одночасье лишившись всего. В эти же годы над тайгой зазвенели топоры, закипела работа по строительству поселка Тырма, чья судьба оказалась неразрывно связана с изыскательскими работами в районе будущей трассы БАМа. Здесь, в недрах земли, обнаружили уголь – черное золото, таившее в себе тепло и энергию. Так началась его история, история будущего пристанища железнодорожников, поселка, которому было суждено стать частью великой, но трагической стройки.

Первый БАМ, как известно, возводился потом и кровью сталинских заключенных. Тырма быстро превратилась в узловую железнодорожную станцию.

В 1945 году, после оглушительной победы над Японией, к ним присоединились и японские военнопленные. Началось строительство деревянных двухэтажных бараков. В рабочем поселке, где бурлила стройка железной дороги, росли новые предприятия, комбинаты, нужно было обеспечить рабочих дешевым и быстрым жильем. Строились они, как временное пристанище.

Но в стране нет ничего более постоянного, чем временное. Поэтому бараки стоят до сих пор, дожили до нашей цифровой эпохи. Никто и никогда в те далекие времена не называл эти дома бараками. Дом на улице Октябрьской, дом на улице Первомайской – звучало теплее.

В послевоенные годы в поселке зарождается свой, неповторимый архитектурный стиль. Вдоль дворов вытягиваются двухэтажные дома, словно кружевом оплетены резными деталями, окна обрамлены наличниками и ставнями. Наличники будто живые – русалки- берегини, диковинные птицы с оперением из солнечных лучей, гривастые львы-собаки, охраняющие покой обитателей. Балкон – непременно открытый, с ажурной деревянной решеткой. Здесь достаточно места и для неспешного чаепития, и для сушки белья, и для задушевных бесед с соседями.

В поселке не сыскать двух одинаковых балконов – каждый уникален: то роскошный, с витиеватыми узорами, то скромный, но исполненный достоинства, то маленький, уютный, то просторный, словно палуба корабля. И до сих пор теплится в душе вера, что это чудо деревянного зодчества – дело рук сталинских заключенных, вложивших частичку своей израненной души в каждую деталь, в каждый завиток резьбы, чтобы хоть немного скрасить суровую реальность.

Мы жили в большой трехкомнатной квартире с длинным коридором и двумя кладовками. Одна, словно ледяная пещера, служила холодильником, где мы с дядей, маминым братом, крадучись лакомились замороженным молоком, снимая с него хрустящие ледяные сливки. Из одной из комнат выход на балкон, а оттуда — в палисадник, где летом пестрели и благоухали разноцветные астры. Просторый балкон создан для неспешных чаепитий и задушевных бесед, он был тихим островком, где рождались самые светлые мечты.

Бытовые неудобства? Да, они были, как неизбежные спутники того времени. По современным меркам в таких домах всё плохо: деревянные перекрытия, дранка на стенах, открытая проводка, отсутвие воды. Детвора таскала воду домой из уличных колонок, нараспев приговаривая: «Колонка, колонка, дай воды напиться…». Десятилитровые ведра казались неподъемными. Присев на корточки, водрузишь коромысло с ведрами на одно плечо, оттолкнешься ногами, выпрямишься, стараясь не выпячивать спину, и перекинешь ношу на другое плечо. Устроишь коромысло поудобнее и пойдешь, вышагивая с грацией, будто несешь не воду, а корону.

Дрова – еще одна святая обязанность. Наполнишь ванну дровами доверху и скатишь её с горки, и помчится она, громыхая, до самого подъезда. Две голландские печи, громадные и важные не просто пожирали дрова, а давали тепло, словно драгоценность, отчаянно сражаясь с морозами, что порой достигали лютых минус пятидесяти пяти!

Туалет – один на восемь квартир ледяной зимой, сколоченный из грубых досок, стоял на улице, обдуваемый всеми ветрами. Ни туалетной бумаги, ни мыла, ни полотенец для рук там не водилось. Да что там полотенца в туалете, пододеяльники в некоторых семьях считались неслыханной роскошью.И каждый в поселке знал ассенизатора – дядю Пиццу, человека незаменимого, честно выполнявшего свою нелегкую работу и пользовавшегося всеобщим уважением.

Но главным сокровищем был двор. Не парковка, не стриженый газон, а настоящий, живой двор. Все знали друг друга: соседей, друзей соседей, знакомых друзей и даже дальних родственников. Это был двор совместных дней рождений, когда столы выносились на улицу, и целыми домами отмечали праздники. Двор, видевший свадьбы и похороны, проводы в армию и радостные встречи новорожденных. Здесь жили дружно, открыто, ничего нельзя было скрыть.

Бывало, откроется окно, и пьяный сосед, обуянный внезапной яростью, начнет швырять из окна домашнюю утварь. И снизу раздавались дружные крики: «Эй, Петя, давай, лови обратно свою кастрюлю!». И Петя, словно очнувшись, успокаивался, закрывал окно и засыпал.

Жили одним двором. В трудную минуту приходили на помощь всем миром. Во дворе всегда находилось место для стола и лавочек, где рубились в домино, играли в карты и лото. Многочасовые шахматные баталии вызывали бурные дебаты.

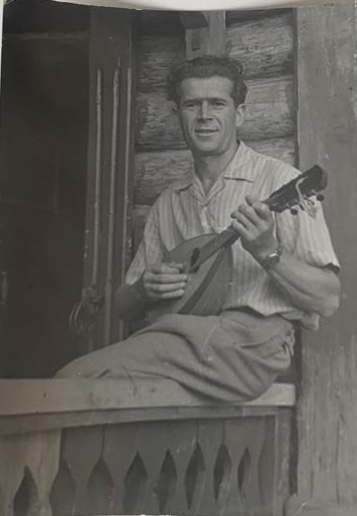

А у нас за домом была спортивная площадка с непременной штангой. И мамин брат, дядя Миша, устраивал настоящие представления, на которые собирался весь двор, сбегались дети с соседних улиц. Начиналось все с жима двух рук в стойке – 165 килограммов при его-то семидесяти! Мама, сестра силача, тоже поднимала штангу, хотя вес я уже не помню. Потом выносили стол, на него ставили стул, и дядя Миша поднимал этот стул зубами, вместе с изящно восседающей на нем женщиной, выше своей головы! А мальчишкам показывал комплекс упражнений, учил, как правильно поднимать штангу. Они не отходили от него ни на шаг, ловя каждое слово.

Почти каждый вечер возле нашего дома звучала музыка. Гитара, балалайка, мандолина, акробатические номера, фокстрот, вальс… Куда все это потом подевалось? И вот много лет спустя, я, уже взрослая, приезжаю в Китай по туристической путевке, и нас везут на экскурсию в жилой комплекс. И я вдруг понимаю: да ведь это было у нас в детстве! Только не на красивой площадке, не под фонограмму, а хаотично, живо, под звуки мандолины или баяна.

Во многих семьях царил зеленый змий, забирая в плен и мужа, и жену. Школа для таких родителей – блажь, пустая трата времени. Зачем учиться, когда поселковый работяга зарабатывает больше учителя? Жизнь большинства семей – беспросветный круг: работа, семья, огороды.

Как дрались! Яростно, отчаянно, словно каждый удар – последний вздох уходящего дня. Стенка на стенку – ярость против ярости. Для нас, подростков, не было звука страшнее свиста, предвещавшего леденящий душу крик: "Наших бьют!".

А где-то там, за горизонтом, рождались самолеты, бороздили небеса ракеты, здесь же люди жили в домах без удобств, забытые цивилизацией.

Порой меня обжигало страхом: а что, если это и есть моя судьба? Стать подобием отца и матери, воплощением незыблемой чистоты и уверенности, честно вгрызаться в эту землю корнями, пустить здесь свои ростки.

И только школа, словно хрустальный ключ, отпирала потайную дверь в манящий, неизведанный мир, где пульсировала цивилизация, где рождалась новая, захватывающая жизнь. Новый мир ковался прямо в школьных стенах. Едва сменив уличные сандалии на школьные, облачившись в форму, я словно преображалась. Речь становилась складной, манеры утончались, будто грубый камень попадал в умелые руки шлифовальщика-учителя.

В 50-70-х годах, по распределению, молодые специалисты устремились на Дальний Восток, после окончания института, чтобы вдохнуть жизнь в умирающие поселки, как наша Тырма. Одна из учительниц вспоминала: «Когда ехала, даже не знала толком названия поселка, объясняла в поезде всем: "Еду в Тырлу"». И вот, прибыв на место, увидела на въезде вековую лиственницу, а на ней, словно зарубцованное временем клеймо, вырезано название – Тырма.

Что зажигало сердца этих юных учительниц, почти девочек и заставляло их оставаться в этом богом забытом краю, вдали от родительского тепла и уюта?

Окна нашего класса выходили на школьный двор, а высокие, почти французские окна коридора – в дивный школьный сад. Сад был истинным оазисом: белоснежная береза Миддендорфа, стройная ель, изумрудная пихта и, конечно же, багульник, щедро, украшавший землю лилово-розовым цветом. В школе не было ничего лишнего, лишь классы и просторные коридоры, позволявшие сосредоточиться на учебе, не отвлекаясь на суету.

Мы учились в классе «Б», а классе «А» учились дети – цвет поселковой интеллигенции. В нашем классе «Б» было четверо отпетых двоечников – прогульщиков, заядлых курильщиков, влачивших жалкое существование на задних партах. Эта банда «на галерее» отравляла жизнь и учителям, и одноклассникам. Они не хотели учиться, предпочитая стрельбу из рогатки по воробьям и курение дешевых сигарет в школьном туалете. Мало того, что сами тонули в невежестве, так еще и тянули за собой на дно весь класс, методично срывая уроки.

Особенно доставалось учительнице математики Нине Александровне – краснощекой, дородной молодой женщине, отличавшейся ангельским терпением и безграничной добротой. Первое, что всплывает в памяти: купленный в буфете за пятак пирожок с повидлом превращал школьную доску в подобие катка. Мел, предательски скользя по маслянистой поверхности, делал контрольную по математике невозможной.

"Не смейте поступать в педагогический, – говорила Нина Александровна, уже в старших классах уставшая от нас. – Семьи не увидите, жизнь пройдёт в школе…"

Нина Александровна заболела и лечилась в городе, где я, после окончания школы, грызла гранит науки в институте. Годы спустя, когда мои собственные дети пошли в школу, мама обронила: «А Нина Александровна ведь тебя в больнице ждала. Каждый день. Именно тебя. Хотя почти все одноклассники и ребята с параллели учились в этом городе. «Если не пришла утром, может придёт после обеда…» - Рассказывала она маме. Я не пришла. Не знала. Может, мама забыла мне написать в письме. Телефонов тогда не было. И теперь, спустя столько лет, от этих слов сердце сжимается тупой болью.

Кто-то из ребят постоянно провоцировал конфликты, и пробелы от неусвоенных тем дали о себе знать, когда я училась в институте. Часто таких учеников «приписывали» к кому-нибудь из отличников, который помимо своих уроков, кружков и факультативов занимался с двоечником по поручению пионерской организации.

Перед каждым уроком русского языка в нашем классе, словно в преддверии гладиаторских боёв, назревал конфликт. В ход шло всё, что попадалось под руку. Но главным оружием мальчишек были, конечно, ручки, превращенные в подобие духовых трубок, выплевывающих бумажные пульки. С одного конца скручивался колпачок, другой надламывался или отрезался ножовкой. Готово! Оружие школьного мстителя.

И вот, словно торпеда, в класс влетала Идея Артамоновна, учительница русского языка и литературы, стремясь увернуться от очередной пули. И начинался урок! А если Идея Артамоновна, пытаясь утихомирить галдящий класс, начинала повышать голос, моя рыжая, голосистая подружка Ирочка затягивала тихую песню: «К долгожданной гитаре я тихо прильну. Осторожно и бережно трону струну, и она отзовётся зазывно звеня, Добротою наполнив тебя и меня».

Идея Артамоновна, перекрикивая шум, задавала вопрос: – Почему Антон Чехов поехал на Сахалин? – Рыбачить и охотиться! – выпалил Вадим, вскинув руку, словно требуя внимания. Вадим, этот добродушный увалень, за чьей тучностью закрепилось прозвище "жиро-мясо комбинат", отчаянно пытался вырваться из тени, заявить о себе.

Нервы Идеи Артамоновны, казалось, звенели в унисон со школьным гомоном. Сдаваясь, она опускалась в кресло за своим столом, запускала патефон, и комната наполнялась тихими мелодиями. Она смотрела в окно, а о чем думала наша дорогая учительница в эти минуты? Тогда нам, юным и беспечным, и в голову не приходило задаться этим вопросом. Учитель казался нам существом из другого мира, призванным безмолвно сносить нашу юношескую дерзость и колкие слова. Впрочем, осознание этого пришло позже.

«Нонна, если бы не ты и еще пара ребят, в вашем классе было бы невозможно вести уроки», – говорила она. Или, с горечью в голосе: «Как ты можешь дружить с ней? Она пришла на школьный вечер с накрашенными ресницами, ведет себя вызывающе. И поет песни на уроке русского языка!», – Идея Артамоновна пыталась уберечь меня от подруги, которая, как ей казалось, сбивала меня с пути. Что я могла ей ответить? Сказать, что и я тайком красила глаза одной тушью с подружками на школьный вечер? Просто, может быть, она не хотела видеть тушь на моих ресницах, потому что я – отличница…

Нет, однажды я все же решилась ответить ей – письменно. В сочинении по «Грозе» Островского я написала: «Екатерина – бездельница, и от этого ее душевные муки. Работать надо Екатерине». Пока я добиралась из школы домой, Идея Артамоновна уже восседала на нашей кухне и изливала душу маме: «Нет, я не ожидала… Это же классика, Нонна… Мне дурно, успокойте меня». Мама заваривала ей ромашковый чай, а я, крадучись убегала к той самой подружке, мурлыкающей песни на уроке, к милой рыжей Ирочке.

Идея Артамоновна на уроках литературы включала все тот же патефон, который, казалось, согревал ее душу, и торжественно произносила: «Сегодня у нас мелодекламация – художественное чтение стихов под аккомпанемент музыки». И наступала тишина. В этот день урок литературы не был сорван. Я читала стихи Пушкина под музыку. Класс замирал. Удивительно, как преображались лица одноклассников, даже лица мальчишек-двоечников.

Петр Петрович, учитель истории, был педагогом строгим, на его уроках не было места шалостям. Порой, не в силах вынести неподобающее поведение, он подлетал к ученику и громогласно изрекал: «Слушай умных людей стоя!». Но эти слова подхватывали двоечники, начинался смех, и урок летел под откос. И тогда Петр Петрович затеял свою, ни на что не похожую игру. Крупными цифрами писал он даты на картонках и прикреплял их к школьной доске. Указка в руке, взгляд, и вопрос, брошенный в класс: «Что произошло в мире в эти даты?». Ответ должен быть мгновенным, словно выстрел. Малейшее замешательство – и провинившийся обречен стоять до конца урока. Разбуди меня сейчас среди ночи, и спроси, когда возвели пирамиды Хеопса, я, не задумываясь, выпалю: «2540 год до нашей эры!». И в ушах тотчас же зазвучит голос Петра Петровича: «Молодец, садись».

У Александра Александровича, нареченного в народе Сан Санычем, был иной педагогический подход. В разгар объяснения, когда доска уже пестрела формулами по физике, он вдруг резко оборачивался и, наставив указующий перст на застывшего ученика, произносил: «Продолжи мою мысль!». И горе тому, кто не мог связать и двух слов! В награду он немедленно получал клеймо «несчастный», а перспектива получить новое прозвище никого не прельщала. На его уроках класс пребывал в состоянии боевой готовности.

Но что толкало наших мальчишек из неблагополучных семей срывать уроки? Жажда ли привлечь внимание, отчаянный крик о помощи, или не желание учиться? Или же они нутром чувствовали, что уехать из этого проклятого поселка невозможно, что вылечить отца от пагубной зависимости, облегчить непосильную ношу матери – мечта несбыточная, а жизнь в этом месте - безнадежный просвет?

Сергей Перепелица, казалось, воплощал собой все пороки и бунтарский дух. Вечно хмельной отец, изможденная непосильным трудом мать – он был одиноким в собственной семье, как он учился, чем увлекался родители не интересовались. А в школе… в школе он кожей ощущал предвзятость учителей, делящих учеников на любимчиков и отверженных. Словно выжигая клеймо, звучали их слова: «Ну, Перепелица! Опять ты не готов! Где твои мысли? ПТУ – вот твое будущее, ничего путного из тебя не выйдет». Эти слова становились сигналом для всего класса: Перепелица – двоечник, а значит плохой, отщепенец, не такой, как все. Отличникам же говорили мягче: «Работа никуда не годится! Знаю, ты можешь лучше! Постарайся в следующий раз!»

Но была и другая сторона медали. Учителя негласно оберегали детей из неблагополучных семей. В обязанности классного руководителя входило посещение учеников на дому, а некоторые жили в соседних поселках, за десять верст. Учителя понимали, что визит в нетрезвое логово грозит ребенку лишь новыми бедами: допросами, побоями. И чтобы оградить детей от пьяных скандалов, умалчивали об их неуспеваемости.

У всех учителей и одноклассников были клички, зачастую обидные и едкие. Всех девочек наградили прозвищами: меня окрестили "Каланчой" за высокий рост, Леночку – "Вшивой". Фамилии других девочек безжалостно коверкали, превращая в объекты насмешек. По именам мальчишки девочек практически не называли. Помню, как едко дразнили Наташку Поздееву из-за её диковинной фамилии… А теперь она – заслуженный врач! Леночка "Вшивая" – вот ведь ирония судьбы – покоряет подиумы Германии, став востребованной моделью. Так, незаметно, сквозь тернии взросления и отличники, и двоечники нашего класса искали свой, уникальный путь самовыражения, зачастую вопреки наставлениям учителей и родительским ожиданиям.

Теперь, когда пелена юности спала, я оглядываюсь назад и невольно спрашиваю себя: "Неужели это и впрямь была я?" В подростковом возрасте, словно слепые котята, мы тыкались в поисках себя, наши робкие попытки самовыражения то и дело натыкались на стену непонимания со стороны взрослых. Кто-то бунтовал, выплескивая агрессию, кто-то, наоборот, уходил в себя, возводя неприступные крепости молчания, кто-то дерзил учителям, а кто-то, забыв о приличиях, распевал во весь голос песни прямо на уроках. Но разве возможно в нежном возрасте 12 лет постичь всю глубину и сложность человеческой натуры?

В тот памятный день, 1 сентября, я неслась в школу с букетом гладиолусов. Девочка из параллельного класса кричала мне: "У вас новая классная!" Я лишь отмахнулась, всецело поглощенная предвкушением встречи с одноклассниками и праздничной суетой. И вот – класс замер в томительном ожидании. Дверь распахнулась, и в класс вошла ОНА.

Ослепительно красивая, высокая, словно сошедшая с полотен прерафаэлитов. Сарафан цвета темного бутылочного стекла идеально облегал ее точеную фигуру, контрастируя с белоснежной блузкой, украшенной элегантными запонками и изящной брошью. Завершали образ черные туфли-лодочки с тонкими ремешками, кокетливо обвивавшими щиколотки. Шоколадная кожа, бездонные черные глаза и копна соломенных волос, заплетенных в замысловатую косу, – все в ней дышало утонченностью и неповторимым шармом. До этого момента мне и в голову не приходило, что учителя – это не просто безликие фигуры, наделенные даром давать знания, но и женщины, способные поражать своей красотой. Для меня учитель был лишь проводником в мир неизведанного.

"Я буду вашим преподавателем английского языка и вашим классным руководителем," – произнесла она бархатным, завораживающим голосом. Уже к 7 ноября она увлекла нас идеей постановки спектакля. И что самое удивительное, главные роли достались отъявленным сорванцам, обитавшим на задних партах. Она разглядела в них скрытые таланты, увидела потенциальных артистов.

Спектакль за спектаклем: на сцене школьного актового зала, в клубе поселка – отрывки из бессмертных пьес Гоголя и Чехова, пронзительная драма Бориса Васильева «А зори здесь тихие», задорная комедия «Максим Перепелица», Островский, Шекспир, трагические "Маленькие трагедии" Пушкина, волшебная сказка «Снежная королева».

Первой нашей постановкой стала пьеса «Республика Шкид». Мальчишки играли беспризорников, малолетних хулиганов, категорически отказывающихся принимать заботу и яростно противящихся обучению. Они всячески издевались над преподавателями и, движимые неукротимой энергией, вновь и вновь брались за старое: воровали вещи и еду. Роль сорванца Мамочки сыграл один из двоечников Сережа Перепелица, маленького роста. Девчонки и вовсе не удостаивали его вниманием. Но стоило ему на сцене произнести сакраментальное: «А я песню знаю жалостливую», и затягивал тоненьким голоском:

«А у кошки четыре ноги,

А сзади у ней длинный хвост.

А ты трогать её не моги,

За её малый рост, малый рост.

А у ней голубые глаза,

На ресницах застыла слеза.

Это ты наступил ей на хвост,

Несмотря на её малый рост», — зал взрывался овациями. Он блистал в каждом спектакле. Бешеный, оглушительный успех!

Вадим, тот самый, что ляпнул на уроке литературы, будто Чехов поехал на Сахалин «на охоту», на сцене преображался до неузнаваемости. Да что там, все мальчишки класса словно рождались заново в лучах рампы. Девчонки из параллельного «А» класса висли у них на шеях!

Игорь, который садился всегда в классе впереди меня, чтобы списывать контрольные работы, умудрился сразу после школы женитсься на Танечке из того самого «А». И теперь у них две прекрасные дочки.

Вадима больше никто не смел обижать, и любовь, конечно же, не обошла его стороной — тоже из параллельного «А».

Сережа Перепелица после школы, словно перекати-поле, добирался до Москвы товарными поездами, мечтая поступить в театральное. Талант в нем, безусловно, был. Вот только распорядиться этим даром, как и прочими щедротами судьбы, он так и не сумел.

А Римма Михайловна предложила мне моноспектакль: «Письмо Татьяны к Онегину». Из старой белой простыни смастерили платье, лицо покрыли толстым слоем тонального крема «Балет», подвели глаза угольной тушью. Никогда в жизни я не чувствовала себя такой красивой. Впервые грим коснулся моей кожи! Я вышла на сцену. Все мышцы тела била дрожь, голос предательски срывался, когда я читала письмо Татьяны. Невозможно было поверить, что на свете существуют такие всепоглощающие чувства, что такая возвышенная и трепетная любовь может остаться безответной. Татьяна страдает, не спит, не ест, ее переполняет отчаяние. В ее бедной головке творится нечто невообразимое. И никто не понимает ее, никто не может помочь. Строки письма словно потревожили спящую душу. В каждом слове звучала нежность, в каждом звуке пульсировала могущественная сила – сила чистейшей любви, пронизывающая собой все вокруг.

И вот, спустя несколько дней, я, словно во сне, парила на школьной сцене в образе Татьяны. Каждое слово, каждый жест – все было пропитано пушкинской тоской и нежностью. Даже учителя, обычно строгие и невозмутимые, поднялись со своих мест, осыпая меня шквалом аплодисментов. Вернувшись домой, я застала на кухне соседку со второго этажа, Лидию Тимофеевну, нашу учительницу географии. Она, возбужденно жестикулируя, говорила маме: «Лилечка, да она же актриса! Ей прямая дорога в театральный! Ни разу не была в театре, а сыграла так, будто прожила жизнь своей героини!»

На репетициях Римма Михайловна, наша вдохновительница, терпеливо объясняла нам тонкости "Броуновского движения", раскрывая секреты "скоростей" и взаимодействия с пространством. Суть упражнения была обманчиво проста: мы, группа юных актеров, должны были имитировать хаотичное движение молекул, открытое ученым Робертом Броуном. Равномерно заполнять пространство, не сбиваясь в кучу и не оставляя "дыр", двигаться непредсказуемо, избегая заданной траектории. Это упражнение лишь казалось простым на первый взгляд. На него, словно на прочный фундамент, Римма Михайловна нанизывала более сложные задачи, превращая "молекулярный хаос" в настоящий калейдоскоп актерских техник.

"Броуновское движение" – это не просто игра, это отличная тренировка для мозга, развивающая многозадачность, пространственное мышление, внимание и командный дух.

Нас подкупало, что Римма Михайловна относилась к нам не как к обычным школьникам, а как к настоящим актерам, искренне веря в наш талант. Она вела студию только для нашего класса, иногда приглашая отца одной из одноклассниц для помощи с декорациями.

Римма Михайловна ворвалась в нашу жизнь в шестом классе, словно яркая комета. Молодая, с открытым лицом и живым взглядом, в котором одновременно светились ласковая улыбка и строгая требовательность. Ее уроки были не похожи ни на какие другие. Она умела увлечь даже самых отъявленных сорванцов, превращая обыденные занятия в захватывающие приключения. «Не бойтесь быть собой, чаще улыбайтесь», – учила она нас. И мы, словно расцветая под лучами ее веры, становились здоровее душой, увереннее в себе. Успеваемость в классе взлетела до небес. С появлением в нашей жизни спектаклей, поставленных нашей Риммочкой, как мы ласково называли ее между собой, в классе забыли о сорванных уроках и скуке.

Однажды, стоя у доски, она небрежно бросила: «Ноона, ты такая высокая, пиши сверху». Мои чувства были растоптаны. Я в отчаянии бросила тряпку на пол и разрыдалась: «Высокая… я не высокая…» Тогда Римма Михайловна подошла и, обняв меня за плечи, поведала свою историю. Она училась в Коломне и, так же как и мы, занималась в театральной студии. Мальчишки дразнили ее «Каланчой». Она часто играла в Москве. Один из московских режиссеров, заметив красивую и талантливую девочку, умолял театрального руководителя подготовить ее к поступлению в театральное училище, но родители были непреклонны и не дали согласия. «Высокий рост, – наставляла нас Римма Михайловна, – это красота, девочки. Помяните моё слово, через несколько лет будете в моде». Да и вскоре мальчишки перестали дразнить нас обидными кличками.

Римма Михайловна появилась в нашей школе после окончания пединститута. Распределение забросило её в глушь. Жила она в стареньком доме с резным палисадом на втором этаже. Печь топила дровами, удобства во дворе, а зимой трещали морозы под минус пятьдесят пять. Представьте, почти московская барышня, из Коломны, что в сотне километров от столицы, вдруг оказывается в нашем поселке, за девять тысяч вёрст от родного дома.

Лето запаздывало. Порой река до июля не вскрывалась, и ледяное дыхание пронизывало поселок. Со всех сторон нас окружал лес – вечный заступник и кормилец. Испокон веков лес спасал от стужи, щедро делился грибами, ягодами, дичью, согревал избы хворостом и сухостоем, давал материал для строительства домов и ферм.

Июль 1967 года. В самое сердце тайги вторглась лесозаготовка. Бригады рабочих из КНДР с оглушительным рёвом бензопил и тракторов нарушили вековую тишину. Началась варварская эпопея под названием «лес для корейских палочек». Железная дорога, проложенная незадолго до этого, открыла путь к самым глухим лесным массивам. Пока местные мужики строили эту дорогу, на вырубку леса прибыла рабочая сила из братской Северной Кореи. Но цена этого «братства» оказалась непомерной. Тайгу терзали пожары, вспыхивавшие по вине неосторожных лесорубов. Звери теряли кров, рыба гибла от браконьерского разгула, лесосеки зияли неубранными стволами, гусеницы тракторов безжалостно уничтожали молодую поросль. Склады ломились от гниющей древесины, а самогон тек рекой в карманы дельцов. Картина была жуткой: вырубки, заросшие чапыжником и кривыми берёзками, напоминали уродливые шрамы на теле леса.

Специалисты утверждали, что здесь уже ничего не вырастет. Северный лес – не тропический, он не умеет залечивать свои раны. Лесничество, расположенное в самом центре изувеченного массива, приняло на себя непосильную задачу – вернуть лесу жизнь. И школьники, подшефные лесничества, не остались в стороне от этой битвы.

С малых лет нам прививали любовь к лесу, к его несметным богатствам. Два класса, «А» и «Б», под чутким руководством Риммы Михайловны, отправились на летнюю практику. Нас приютили бревенчатые домики на самом берегу реки, пропахшие смолой и солнечным теплом. День за днем, ухаживая за хрупкими ростками, трепетно высаживая хвойные и молодые дубки, они вдыхали новую жизнь в леса. Сажали, мотыжили, поливали, холили каждое деревце, словно нянчили будущее зеленое поколение.

Утренние зори встречали нас пением птиц и громогласным криком бригадира лесничества: «Я наблядаю, наблядаю, как вы работаете!» Это «наблядаю», с его забавной неправильностью, мгновенно полюбилось ребятам. В порыве юношеского озорства кто-то начинал импровизировать, прибавляя к нему немыслимые окончания, вызывая взрывы смеха и всеобщее одобрение.

После трудового дня река манила своей прохладой, обещала облегчение уставшим телам. Вода обжигала ледяным прикосновением, но это лишь добавляло азарта. Вечерами одноклассник Андрей, словно опытный паромщик, перевозил нас на своей дюралевой лодке с мотором на другой берег, где нас ждали луга, усыпанные цветами. Река, петляя, открывала нам свои тайны и испытывала на прочность. Тройная «расческа», сотканная из низко склонившихся деревьев, стала настоящим приключением. Ветви сплелись в густую сеть, и малейшая неосторожность грозила оставить без головного убора, наградив прической лешего. Однажды, увидев, как меня выкинуло из лодки, Андрей отчаянно уперся ногами в дерево, пытаясь затормозить наше стремительное движение. Но течение оказалось сильнее, и его тело согнулось дугой, словно у тряпичной куклы. К счастью, юношеская гибкость спасла его, и он быстро пришел в себя. Мы все, мокрые и счастливые, продолжали наше путешествие.

Дальше река успокоилась, но периодически подбрасывала сюрпризы в виде небольших порогов. Высадившись на берег, мальчишки увлеченно ловили рыбу: хариуса – на мушку, ленка – на блесну. А мы с девочками и Риммой Михайловной отправились в лес за цветами. Девочки, в ярких сарафанах и разноцветных платках, обутые в сапожки, а некоторые и вовсе босиком, рассыпались по лесной чаще.

Римма Михайловна накинула на голову шелковый голубой шарф, и в этот момент она показалась мне необычайно красивой, словно сошедшей со старинной картины. Я взяла ее за руку, и мы пошли вместе. Она призналась, что никогда не рвала саранки.

Я помню руки только у двух женщин: у мамы и у Риммы Михайловны. Длинные пальцы, длинные ногти, без единого следа лака, я помню даже оттенок кожи ее рук, но всегда вижу их в школьном мелу. Я крепко держала ее руку, чувствуя, как она счастлива в этом лесном царстве!

«Саранки, саранки!» – вдруг закричали девочки. И перед нами открылось целое поле алых саранок: широкое, как река, и длинное, как лесная тропа. Яркие красные цветы пылали на фоне изумрудной зелени, создавая незабываемое зрелище. Саранку узнаешь сразу – по стройному, высокому стебельку. Словно рубиновые колокольчики смотрят из него во все стороны, каждый с пятью изогнутыми лепестками, тонкими, как язычки пламени. Из самого сердца красного бутона бьет фонтан пестиков, каждый с зачатками будущих семян. Созревшие, они разлетаются по тайге, подхваченные ветром, чтобы весной, словно по волшебству, расцвести вновь на новых землях, украшая лес.

Мы спустились к реке, неся в руках охапки этих алых цветов. Римма Михайловна, лучезарная, присела на прибрежные камни, и ее широкая юбка расстелилась по берегу, словно солнечное пятно, а мы, как спутники вокруг светила, устроились рядом. Она рассказывала о московских театрах, но особенно яркими были ее слова о Таганке. В спектакле «Жизнь Галилея» блистал Владимир Высоцкий. Входя в зал, зритель словно попадал под открытое небо – над головой мерцали звезды Большой Медведицы. А в сценах, где Галилей-Высоцкий, вглядываясь в небеса, вращал свой телескоп, – точнее, специальный световой пистолет – в поисках той самой, несуществующей тверди небесной, луч света бил прямо в глаза сидящим в партере, буквально ослеплял сидящих в партере, символизируя то, как больно режет умы консерваторов открытие ученого.

Мы, дети тайги, никогда не бывали в настоящем театре, лишь играли в постановках нашего любимого учителя-режиссера, и потому слушали ее, затаив дыхание. Песни Высоцкого знали наизусть, но даже не подозревали, что он не только бард, но и великий актер. У нас была всего одна кассета с его записями, и когда пленка рвалась, мы склеивали ее уксусом, как бесценное сокровище.

Однажды Римма Михайловна сказала, что после окончания восьмого класса, вероятно, уедет, выходит замуж. Мы, конечно, видели ее жениха, он приходил к нам в класс. Высокий, статный, с белокурыми, кудрявыми как сметана, волосами и небесно-голубыми глазами. Дьявольски красив! – шептались мы, девчонки.

Помню, однажды зимой я пришла к ней домой. Тихо постучалась в дверь. Римма Михайловна открыла: «Нонна, это ты? Холодно, проходи же, проходи. Что-то случилось?» И тогда я выпалила, не сдержавшись: «Мне кажется… Вы же его не любите!» Она тихо ответила: «Но почему ты так думаешь? Он мне нравится». Я принялась объяснять, что чувствую это, что ей не нужно уезжать. Но Римма Михайловна лишь улыбнулась и произнесла: «Нонна, ты еще молода, многого не понимаешь. Любовь бывает разной». Ее слова врезались мне в память на всю жизнь. Тогда я не осознала их до конца, но с годами, взрослея, начала понимать, что любовь – это сложное, многогранное чувство, которое не всегда поддается логике и объяснению. Иногда она толкает нас на необъяснимые поступки, заставляет идти на жертвы, и именно в этом – ее сила, ее невыразимая красота.

Летом она уехала в большой город. Провожали ее всем классом. Они стояли, счастливые и красивые, махали нам рукой. А я все пыталась объяснить ей тогда, что чувствую, просила остаться, не уезжать. Мне было всего четырнадцать лет, я училась в восьмом классе. Откуда брались эти мысли? Наверное, начиталась книг или просто боялась потерять друга в лице учительницы. Мы с девочками долго грустили о ней, о ее рассказах о Москве, о театре, о жизни. И, конечно, о спектаклях.

Но время лечит. И мы, повзрослев, сами отправились искать свое счастье, свой путь в этом мире. Понедельник, словно наваждение, выдернул из выходных и погнал в школу. Она пряталась в тихом переулке, утопающем в зелени, всего в десяти минутах ходьбы. Первый этаж, рядом с гулким фойе и пахнущей пирожками столовой находился наш класс. Все, как всегда.

Класс теперь у нас был самым дружным в школе. Весной – в лес за ландышами, осенью – в кино. Даже заведующая детским садом элита нашего поселка перевела своего сына из параллельного "А" к нам. Теперь у нас в классе была не только лодка, но и персональный "Москвич". Когда родители Николая уезжали, он катал нас по ухабистым проселкам и коварному зеркалу льда. И, кажется, влюбился в рыжую Ирочку, предмет тайных воздыханий половины класса. Жизнь шла своим чередом. Но все ждали Её. Спектаклей не было.

И вот однажды дверь распахнулась, и на пороге возникла Она – в коротком голубом плаще, открывающем стройные ноги в белых туфельках на головокружительных шпильках. На голове – шелковый платочек, кокетливо завязанный под подбородком. "А я к вам", – пропела она, улыбаясь. Оказалось, приехала с мужем.

За два дня она вдохнула жизнь в пыльный актовый зал, загорелась идеей поставить "Трёх мушкетёров". Весь класс был вовлечен в этот вихрь творчества. У нас было всего пять дней: два на зубрежку ролей, два на сумасшедшие репетиции и один на премьеру. Репетиции проходили на одном дыхании, под её неутомимым руководством. Впервые в жизни я ощущала такое волнение. Но, выходя на сцену, чувствовала себя не просто готовой, а окрыленной. Повзрослевшие наши парни, в смешных картонных шляпах, залихватски выводили: Пора-пора-порадуемся на своем веку Красавице и кубку, счастливому клинку! Пока-пока- покачивая перьями на шляпах, Судьбе не раз шепнем: Мерси боку!

В марте пришло страшное известие: Римма Михайловна умерла во время родов. Мы всем классом собирали бруснику и голубику, чтобы заработать денег и купить часы в память о ней. Старинные часы до сих пор отсчитывают время в школьном коридоре. Это была первая наша с классом потеря.

Двадцать три года минуло с тех пор, как я решилась поставить спектакль к Международному женскому дню для сотрудниц предприятия. Он получился до щемящей боли настоящим, согретым душевным теплом. Как сладко было осознавать, что мы коснулись чего-то важного, откликнувшегося в женских сердцах. И какие таланты проснулись! Мои коллеги – инженеры – не играли, а проживали на сцене жизнь своих персонажей. Это было больше, чем просто представление, это было откровение, высшее понимание смысла их выхода на сцену.

Я живу сейчас в другом городе, но каждый год в день рождения, слышу звонок от моих "артистов". В трубке – поздравления, а в ответ – мой восторженный крик: "Спасибо, что помните!" И в ответ: "Мы никогда Вас не забудем. Мы и не знали, что умеем играть, да еще и с таким успехом!"

В любом незнакомом городе я стремлюсь в театр, покупаю «экскурсию по закулисью». Подхожу к самой кромке сцены, прикрываю веки и сквозь шепот кулис явственно слышу дыхание моего класса… Сегодня – премьера, и волшебство вот-вот прольется в зал.

Ученые утверждают, что младенец в утробе не чувствует мыслей матери, но безошибочно распознает ее эмоции. Моя кожа, душа, каждая клеточка была пропитана театром, и я верю, что мои сыновья еще в утробе почувствовали свое будущее призвание. Они связали свою жизнь с кинематографом.

Мы понимали: нам никогда не вырваться из этого поселка. Осознавали, что рождение в "неправильном" месте, в "неправильной" семье – это приговор. Пожизненный. Без малейшего шанса на перемены. Но она изменила нас. Наша Римма Михайловна. Ключом, открывающим наглухо запертые двери, могут стать спектакли, красивые платья и красивая женщина – учитель. Если очень захотеть.

Наш класс "Б" отыскал тридцать ключей и открыл каждый свою дверь.

Ирина Григорьева (Дзюбак)

03. 2025 г.

Читайте также:

Ирина Григорьева. Цветочный экспресс

Ирина Григорьева. Дикий шиповник

Ирина Григорьева. Мерзлая брусника

НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ